|

栃木県のプロスポーツ(栃木シティフットボールクラブ)への関わり |

私は下都賀郡市医師会より、会報の今回の特集である「栃木県のプロスポーツ」のうちサッカーの寄稿を依頼されました。正直なところ、私はサッカーにあまり詳しくなく、そのうえそれほど好きではありません。しかしながら栃木市医師会の依頼により「栃木ウーヴァフットボールクラブ(栃木ウーヴア)」の経営に一時期取締役として参加しており、当時医師会の先生方に強く協力を依頼していました。現在もサッカーチームのスポンサーをしている経歴から、今回依頼の原稿につながったものと思います。本地域のサッカーについて、私か関係した栃木ウーヴアを中心にその当時の活動状況と、その前身およびその後の状況、今後の展望について述べたいと思います。 現在のところ栃木市を中心に壬生町、足利市をホームタウンとして「栃木シティフットボールクラブ(栃木シティ)」がプロとしてサッカー活動を行っています。この地域のサッカーの始まりは日立製作所栃木工場サッカー部に遡ります。日立製作所事務所の実業団チーム「日立栃木サッカー部」が終戦直後の昭和22年(1947年)に栃木県サッカー協会に登録されたのが始まりです。2006年にジュニア栃木ウーヴァスポーツクラブと統合して、「日立栃木ウーヴァスポーツクラブ」になり、現在の栃木シティにつながっていきます。栃木シティは歴史のあるクラブチームになのです。 ウーヴァとはポルトガル語でブドウの意味で、クラブのある大平町の特産品がブドウであったことから命名されました。日立栃木ウーヴァスポーツクラブは2009年の第33回全国サッカーリーグ決勝大会で準優勝して、2010年に日本フットボールリーグ(JFL)に参入しました。尚、2010年からNPO法人栃木アミスタスポーツクラブに運営が移管されて、栃木ウーヴァフットボールクラブに名称を変更しました。その際に、栃木市の医師会への協力の依頼がありました。2名が栃木ウーヴァの運営に協力してほしいとのことでした。栃木市医師会内で相談し、私と齊藤浩先生がその任にあたることになりました。2014年にトップチームの運営を株式会社栃木ウーヴァに移管することになり、私と齊藤先生は株を所得し、取締役に就任しました。この期間で私の最大の喜びとなった試合があります。2017年度栃木県サッカー選手権での栃木SCとの決勝戦です。栃木SCは栃木県全体で推している古豪のチームです。しかしながらジャイアントキリングが起きました。栃木ウーヴァは栃木SCを1-0で下して優勝したのです(図1)。それを観戦していた私は感激し、選手を含めスタッフ全員を引き連れて宇都宮の焼肉屋で大盤振る舞いをしてしまいました。私が人生で人におごった最高額に達してしまいました。これで天皇杯の栃木県代表となり、初戦の山形県代表のFCパラフレンチ米沢に6-1で勝利しました。2回戦では憧れのJ1川崎フロンターレと試合をすることができました。 しかしながら栃木ウーヴァは資金的にずっと厳しい状況にありました。そこでまだ空きのあるユニホームの袖に「栃木医師会」のロゴを付けることにより、協賛金集めもしました。それでも足りず、いつしか我々取締役の最大の仕事は毎年の決算を乗り切ることになってしまいました。そのため足りない分は栃木ウーヴァの株を買って埋め合わせをしました。私は出したお金は返ってこないであろうことを覚悟していました。残念ながらそのような努力にもかかわらずJFLのリーグ戦での戦績は振るわず2017年度の結果は5勝9分16敗の勝ち点24の最下位になり、降格となってしまいました。関東リーグに降格したものの相変わらずチームは資金がたりず、戦力が整わない状況が続いていました。このままの体制ではクラブチーの存続さえ難しい状況になっています。それを打破するにはどうしたらよいか?釜本選手はチームを強くするにはつまるところお金だと語っています。そのためにはフロントを含めチームを真のプロ化して、選手はこれまでのようなクラブ以外で生活費を稼ぐ事をせず、サッカー中心の生活ができる環境にする。専用競技場および練習場を設立することも大切で、それには多額の資金が必要となります。企業に経営を任せて、真のプロチームになっていくしかないと取締会での結論になりました。その時、壬生町に工場を持つ日本理化工業所の大栗社長が名乗りを挙げてくれました。大栗社長は我々が決算を乗り切るためにお金を出資する見返りとして増えていった株式をすべて買い取り、代表を継承してくれることになりました。 新代表のもと今回の降格を躍進のバネとして、チームもクラブも刷新し、2019年には栃木シティフットボールクラブとクラブ名を変更して活動を開始しました。まずは1年で地域リーグを駆け抜けJFLに復帰する。そしてJリーグ(まずはJ3)加盟を短期的に実現するこのことを目標に活動を開始することになりました。大栗代表は私たちが考えていたより多額の資金を投入し、充実した環境を整えてくれました。しかしながら現実的にはそう簡単には結果がでませんでした。JFAに昇格するのに思ったより長くかかり、2023年にやっと成し遂げました。しかしこのような熟成期間を通してクラブは真に強固な組織になりました。2024年にはJFLで優勝し、J3への昇格を短期間で成し遂げました。2024年11月17日、カンセキスタジアムとちぎでの最終戦にて、アトレチコ鈴鹿クラブと対戦して6―0で見事完勝し、悲願のJFL優勝を果たしたのです(図2)。その結果、2025年には念願だったJリーグへの参入をすることができました。栃木県は現在J3のチームが栃木シティと栃木SCの2チームがあります。この2チームが争うことを栃木ダービーといいます。栃木ウーヴァがジャイアントキリングを起こしてから長い月日を経て、2025年の3月30日に初めての栃木ダービーが開催されました。結果は1―1の引き分けでした。栃木シティはJ3でも快進撃を続けています。令和7年のシーズン中にJ3で首位に浮上しました。 栃木シティは今後どこまで伸びていくのか私にはわかりません。しかしながら私は栃木ウーヴァ時代に掲げた理念を忘れずに歩んで行って欲しいと切望しております。その理念とは、サッカークラブ発祥の栃木市を中心に栃木県南地域の子どもたちを含め地域の皆さんに愛され『夢・希望・感動』を与え続ける地域に密着したスポーツクラブとし活動していくということです。サッカークラブがそのような存在であり得たなら、私をはじめ協力して下さった医師会の先生方のお力が、栃木県南地区のサッカーの歴史を繋いでいく上で価値ある一助になったと考えます。

尚、上記の文章は下都賀郡市医師会報(2025年 春夏号)の特集{栃木県のプロスポーツ}のため医師会編集委員より出筆依頼があり「栃木シティフットボールクラブへの道程と今後」との題で掲載された文章を簡略化しました。

図1 栃木ウーヴァが栃木SCを下し、栃木県サッカー選手権優勝!

図2 栃木シティがJFL優勝!

|

医家になって思うこと |

当岡田家は当主が代々嘉右衛門を襲名して私で26代目になります。現住所栃木市嘉右衛門町1番地である当地には、慶長の頃(1596年~1614年)から住んでおります。日光例幣使街道沿いにあり、国指定の重要伝統的建造物群保存地区になっています。総面積1万平方メートルの敷地内には畠山代官の本陣や有形登録文化財になっている別荘、ふるさと景観賞を頂いた郵便局、理容遺産である床屋、土蔵など 様々な建物があり、先祖が使用し収集した品々をその中に展示しております。栃木市は観光地としてそれなりに脚光を浴びており、その中でも岡田記念館では多くのテレビや映画のロケが行われています。 医者になるのは私が初代です。岡田家は、足尾銅山の創業者である古河市兵衛より銅の中和のために石灰を掘らないかと誘われ、明治時代から岡田石灰株式会社を始めました。私が中学1年生の時、岡田石灰で落盤事故が起こり、従業員が何人か亡くなりました。補償の話し合いなどで疲れて帰ってきた父より「岡田石灰は従業員の面倒を見てもらう条件で、山ごとある建設業者に譲ることにした。お前は会社の社長の道は無くなったから、勉強して医師になるように。」と言われたことがきっかけです。 現在、栃木駅前の岡田石灰の事務所の跡地があった場所にて開業しています。妻が耳鼻科医のため、岡田皮フ科耳鼻咽喉科クリニックの名称です。ロゴマークは岡田家の家紋です。これは後醍醐天皇が滋賀に行幸された際に病になり、岡田家の祖先がオオバコを煎じて差し上げたところ、帝の病が平癒したのでこれを家紋にせよと頂いたものです。また先代は「これからの時代は医家になることが家を続かせるにはいいと思う。なるべく身内に多くの医師を作るように。」と言う方針も指示しました。子供2人とも医師の道を選び、ともに伴侶も医師です。27代目を次ぐ予定の息子は自治医大の皮膚科に入局しており、医局長をしています。 医者になって思うことは、医師はそれぞれの個人的能力は高く、論理的で、もめた時の解決の物差しが患者のためなることが第一になっており、それで合意形成されることが多いことは素晴らしいことだと思います。またその組織は結びつきが比較的しっかりとしており、よい評判も悪い評判も速やかに伝わっていくように思われます。 私がこれまでお会いした数多くの医師のうち、モンスターと畏怖し仰ぎみた先生は3人います。1人目は群馬大学皮膚科教授より群馬大学第8代学長になられた故石川英一先生です。2人目は医師と弁護士の資格をもち、獨協医大の学長から現在獨協学園理事長をなされている寺野彰先生です。3人目は私ばかりでなく義父および息子の母校である岩手医大を、盛岡から矢巾町へ移転するという大事業を始めた故大堀勉先生です。私が最も敬愛する大堀先生がよく口にしていたのは「ノーブレス・オブリージュ」という言葉です。私はこの精神を大切にし、身近なところから愛し、貢献し、感謝することをモットーにしたいと思っています。 私は岩手医科大学を卒後すぐに獨協医科大学皮膚科学教室に医局しました。初代教授の故古谷達孝先生、2代目の山崎教授、3代目の故籏持教授、現在の井川教授に至るまで皮膚科学に関していろいろとご指導頂いております。ただし博士号は病理学で取りました。これまで私は医学会という組織、とりわけ最も濃密に関わり合いをもった皮膚科学会の先生方に大変お世話になっております。皮膚科のなかで主に開業医を中心とした「日本臨床皮膚科医会(日臨皮)」という全国組織が各県にはあります。栃木県支部は初代支部長が田子先生、2代目が久保川先生です。本組織の3代目の支部長である私は両先生に大変お世話になっております。これから本組織には最も力をいれて貢献したいと考えております。

以上文章は日臨皮会誌35巻5号(平成30年)の巻頭言として掲載されたものである。 |

巴波川氾濫 |

| 平成27年の「関東・東北豪雨」では私どもも少なからず被害を蒙りました。栃木市内の被害の主たる原因は巴波川の氾濫にあります。巴波川は思川小倉堰の分水を始端として水田からの排水および原野の湧水等を併せて南流し、途中旧栃木市街地を貫流した後、永野川を併せて藤岡町で渡良瀬川に合流する流路延長約20㎞、流域面積約217.6㎞、一級支川9河川をもつ一級河川です。歴史的には本川は江戸と栃木を結ぶ舟運のルートとして栃木の街と共に生きてきた川であり、今にいたるまでこの街になじんだ巴波川の流れは栃木の人々の安らぎの場となっております。このような川ですが時として、洪水という牙をむきます。昭和以降で最も大きな被害は昭和22年のカスリーン台風によるものです。栃木観測所で総雨量242.2㎜の降雨が発生し、浸水家屋3800戸、死者4名という大被害をもたらしています。これに匹敵する被害が今回生じました。 今回の水害では栃木の駅舎も水につかってしまい、駅前にある郵便局も1週間ほど休業状態でした。当クリニックと空地をはさんで隣に立っているホルスターマンションも1階部分が水につかりエレベータが使用できなくなりました。当クリニックは幸運なことに被害を免れました。しかし、私が住んでいる嘉右衛門町にある岡田記念館はいろいろと被害を蒙りました(写真1、2)。先に述べたように栃木の街並みを育んだ巴波川の舟運は、元和3年(西暦1617年)徳川家康の霊柩を日光に移した際に御用の荷物を栃木川岸で陸揚げしてからといわれています。当岡田家でも武士の時代が終わりを告げた後、廻船問屋を始めました。鉄道開通によって不要になった約2100坪に及ぶ自家の荷揚げ場があった場所に、私より4代前の22代嘉右衛門が別荘を建てました。別荘の立っている場所は南面に巴波川が流れており、北側にある今は細い流れになってしまった川にはさまれて島状になっており、隠居した当主が住んだため翁島とよばれています。島の中央には以前は巴波川より水を引き入れた巨大な池を造り、掘った土で築山をつくりました。それらをめでる場所に現在は有形登録文化財になっている建物(翁館)が建っています。私は毎朝の散歩の際に別荘に立ち寄り、池に掛けた橋の上で手を叩いて錦鯉たちを集めてエサを与えていました。今回の洪水で巴波川と別荘の池がつながってしまいました。そのため50匹以上いた錦鯉の4分の3は巴波川に逃げ出してしまいました。水が引いてから池に行くと、手を叩くとすぐに集まってきたかわいがっていた鯉たちは見当たらず、あまり見たことのない魚たちか残っていました。そして残った鯉たちも一匹また一匹と死んでいき、今や一匹の黒い鯉と雑魚のみが生き残っている有様です。いかに氾濫した水が汚染されているかを思い知らされました。翁館自体はこのような巴波川の氾濫を見越していたのか、まったく無事でした。しかし、翁館のそばに母が作った茶室は床上まで水が押し寄せ畳をすべて新調することになりました。 愚痴にはなりますが、岡田記念館内には修復すべき建物、品物などが数多くあり、私の給料をつぎ込んでせっせと修繕しています。今回の災害において最大の被害は、当家では主に2番目の価値があるお宝を陳列していた2号館と呼んでいる蔵が雨漏りをしてしまい、そのなかの展示物のすべてが水を浴びてしまったことです(写真3)。水に濡れてくっついてしまい、めくることができなくなった古文書3冊をまずは急いで修復してもらいました。修復は紙間についた卵から孵った多量のヒルがついていて難渋したとのことです。費用は43万円かかりました(写真4)。今回の被害をすべて修復するのにはいったいいくらかかるのでしょうか?末恐ろしい感がします。

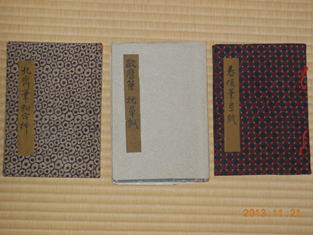

写真1 岡田家見世蔵の看板の色の変わり目まで水が押し寄せました。  写真2 見世蔵の内部で畳あげをしています。  写真3 濡れた品物が運びだされた2号館の内部。  写真4 修復が終わった三冊の古文書。 |

岡田家にある歌麿をはじめとした浮世絵 |

東洋独特の優美ですらりとした美人画である浮世絵。浮世絵の一種に春画があります。春画とは、特に江戸時代に流行した性風俗(特に異性間・同性間のSEX)を描いた絵画です。笑い絵や枕絵、枕草子(春画の本の意味もあります)艶本、秘画、ワ印ともよばれています。多くの浮世絵師が春画を描いています。当岡田家にも多数の春画が残されています。歌麿が何度も栃木市を訪れていることは、現岡田記念館館長、岡田陽子がすでに平成8年に日刊栃木新聞にも記していますが、最近つとに知られるようになりました。平成26年3月5日にNHKテレビの歴史秘話ヒストリアにおいても栃木においてのスポンサーであった善野喜兵衛家で「雪月花」三幅対が描かれた様子を放映しております。ただし江戸時代において浮世絵師は身分が賤まれていたため、出入りしていたのは専ら商家で、武家には出入りは出来ず、当家を訪れた記録はありません。浮世絵は民衆の中から発生した芸術で、町人達の強力な支援と要求をバネとして発展したものです。当家に残る枕草子をはじめとした浮世絵はいろいろな時代の先祖が購入したものです。ちなみに、現岡田家当主の祖父である24代嘉右衛門が収集したものの一つに浮世絵があります。最近、美術館などで歌麿展があるときに、貸し出しているのは祖父購入したたものが多いです。 浮世絵は菱川師宣により始まり、鈴木晴信や勝川春章を経て、次第に民衆の中に根を延し、歌麿に至って最盛期に達し、みごとに大輪の花を咲かせました。それ以降、清長・写楽・北斎・豊国・広重等々、次々と個性豊かな作家達を輩して、黄金期を迎えたとされています。それぞれの時代を代表する3人を選ぶと鈴木晴信・喜多川歌麿、葛飾北斎となるでしょうか。それぞれの特徴を挙げると以下のようになると思います。晴信が描く女性はいかにもなよなよとして愛らしいが、こんな女性でも男女のまじわりを描いた主人公たりうるという点がすばらしいと思います。歌麿の場合は艶本でも江戸枕絵の頂点を築いており、美しいと思います。北斎の枕絵はかなり複雑な構成をもっています。その3人の枕草子で当家にのこっているものが下記の写真です。

|

「骨董と私」 岡田記念館の骨董と共に生きる |

栃木県の県庁所在地は現在宇都宮市ですか、旧県庁は栃木市にあり、嘉右衛門町という地名が住所として今でも使用されています。私はそこに住んでいて、栃木駅前のクリニックへ通っています。総面積四千坪の敷地内には岡田記念館があります。 当岡田家は当主が代々嘉右衛門を襲名して、私で26代目となります。初代は、江戸時代慶長の頃、土豪として栃木に移住し、荒地を開墾しました。これにより徳川家から「嘉右衛門新田村」という名称を賜りました。その後、日光例弊使街道の開設に伴い名主役を勤め、また畠山氏の知行地となると屋敷内に13ヶ村の陣屋が設けられ代官職を代行しました。 代々当主は芸術面にも関心が深く、その愛護収集にも意を注ぎました。巴波川の船運や街道の往還を通して、幾多の文人、墨客が訪れています。明治時代には富岡鉄斎が逗留し特別な親交があったことは、特筆すべきことです。 自宅の敷地内には畠山代官の本陣や土蔵、明治時代の郵便局、床屋、酒屋等の建物を保存しております。そのなかに、先祖が使用、収集した物、今では骨董になっている品々が陳列されています。ただし、私が医業で得た収入のかなりの部分は、岡田記念館の維持管理に消えていってしまいます。 私は芸術面についても、医学同様に、まだまだ未熟者です。先日、茨城県の下館市に行った時に板谷波山記念館を訪れ、波山が日本陶芸史上の巨人で、陶芸界の最初の文化勲章受賞者であったことを知りました。ただし、その記念館には泥棒が入ったとのことで、思った作品が展示されていないのに驚きました。そのため岡田家の、波山の累座茶入(写真の左側)を誌上することにしました。波山は紙の研究で一時嘉右衛門町に逗留していたことがあります。それが縁で24代嘉右衛門が田端の工房製作に赴き茶入を依頼しました。なかなか出来上がらず、14年経過し、下館に赴いて頂いたものです。その際、蛋殻磁香炉(写真の右側)も、お詫びに付けてくれたそうです。 岡田記念館のそばには翁島があり、当主が隠居するための別荘があります。私もあと少し医師を務めたら、スパッとやめて、そこで花鳥水墨の世界に遊びたいと夢みています。そんな日がいつくるやら、日々、顕微鏡を覗いて、真菌や疥癬などをながめています。  |

嘉右衛門町と神明神社 |

私の住んでいる住所は、栃木市嘉右衛門町一番地です。名刺を交換すると、住所と名前が一緒なんですねと、おっしゃる方がいます。その話題になると、子供のころから聞かされていた、岡田家の歴史の話を滔々と語ることができます。当岡田家は当主が 代々嘉右衛門を襲名して、私で26代目になります。もとは京都三条の出で、そのころは横山蔵人大夫高吉と称し御醍醐天皇にお仕えしていました。その後、東くだりをして、関東管領上杉憲政に使える武士となりました。1550年ごろに、憲政が長尾影虎(後の上杉謙信)を頼って越後に向かう途中に主従の別れをし、足利で帰農しました。やがて 栃木に移住して荒地を開墾し、江戸時代慶長のころに、徳川幕府より「嘉右衛門新田という名称を賜り、以後代々の当主は嘉右衛門を襲名しています。私も先代の死去にともない、襲名し戸籍を孝一から嘉右衛門に変えました。 岡田家自体もそうですが、嘉右衛門町という町名が今までよく残っていますねと驚かれることがあります。戦後の民主化の際に、この町名が無くなるかもしれないという危機がありました。嘉右衛門町という名称が封建的だという理由で、寿町にしようという動きがあったと聞き及んでいます。結局は歴史を重んじる気風が町名を存続させることになったそうです。  町内の精神的支柱としておわすのが、神明神社で御祭神は天照大神です。わが先祖嘉右衛門は開拓した土地に神を呼び込むために、江戸初期の慶長三年(1598年)神明神社を創建しました。幕末の嘉永四年(1851年)にも拝殿を改築しましたが、歳月を経て社殿は朽ちてしまいました。昭和三年に村社に昇格したことを機に神殿の新築を計画し、同六年に社殿の竣工をみ、今日に及んでいます。境内はあまり広くはありませんが能楽堂もあり、万事整然とし、神威高く、人をして襟を正しくさせます。同社の拝殿の姿は、栃木市の総鎮守であり栃木市一の大きさを誇る栃木神明宮に比較しても、美しいとされています。現在でも岡田家は神社総代をしており、当神社では新井宮司の立会いのもと、一月一日の元旦祭と、十月十七日の秋の例大祭には、町民の代表とともに神殿に上がり、町内の安全と繁栄を祈願し、祭礼を行います。ただし、秋はいいのですが、元旦の神殿は、壁をわざわざ取り外すため、ことさら寒風が吹きすさび、神様に失礼に当たるためコートなどは着用できず、体にはかなり悪い行事です。ただしその模様が全国ネットのテレビニュースで放映されたこともあります。 また境内にある須賀神社の神輿は文久三年(1863年)の製作で、極彩色が施されており県の重要文化財に指定されております。かなり大型で百人がかりでないと担げないために近年は専ら飾るのみです。実際のお祭りには小型で実用的な神輿のほうを使用しています。それでも担ぎ手が少なく、苦労しております。この神輿を担いで町内を練り歩いたのちに、大通りに各町内の神輿が一斉に集結するお祭りが七月におこなわれる神輿連合渡御です。私は旦那衆のため雪駄に着流しで、神輿は担がなくて良い立場なのですが、途中で半纏組の担ぎ手が力尽きてしまい、神輿が地面についてしまいそうになるため、手伝わないわけにはいかなくなる事がしばしばあります。背の高い私は他の担ぎ手と肩の高さが合わず、日頃の運動不足も相まって、相当の苦しみを味わうことになります。  栃木市の最大のお祭りには山車がでます。明治七年(1874年の神武祭典のときに静御前、諫鼓鳥等がでたのが最初でした。私が調べた限りでは、山車祭りに嘉右衛門町が参加した記録で最も古いものは大正四年のものです。大正天皇御即位御大典栃木町奉祝記念帖に載っている、金鵄を取り巻く大勢の町民の写真です。この頃のほうが今より町民が多く、活気があるようにも見えます。おおよそ5年に一度くらいの間隔で山車はだされており、明治、大正、昭和をとおして、これまで山車がだされたのは計22回です。嘉右衛門町ではたぶん戦後山車をだしたことはなく、私も一度も見たことはありません。いつしか山車があることさえ忘れ去られようとしていました。しかし長老たちが自分たちは山車を引いたことがあると言い出し、境内の蔵の中から探しだしてきました。山車は本体が漆塗り仕上げで、欄間彫刻は金箔を施した豪華なもので、上段幕には「嘉」の文字を意匠化した刺繍が施されています。正面の額には「嘉街」の文字が彫刻されています。上に載っている人形は、仁徳天皇です。民を救済し、善政に努めたため大いに慕われ、その陵墓は日本最大の前方後円墳として有名です。この山車は平成八年、市制60周年記念祝典に向け修理され、復活して市内を練り歩きました。その際は私も多額の寄付をしました。 現在嘉右衛門町は隔年で、山車の巡航と神輿連合渡御に参加しております。私としては、どちらかというと前者はお金がかり、後者は肉体の負担となります。私は自分のおかれた立場が負担になったときには、岩手医大の大堀理事長がよく口にする言葉を思い起こします。「ノーブレス・オブルージュ」(すべて多く与えた者には多く求められ、多く任された者にはさらに多く要求される。)この精神を規範にして行動しなければならないと考え、努めております。 |

皮膚科学会の会頭を終えて |

皮膚科の全国組織として日本皮膚科学会があります。ほとんどすべての皮膚科医が所属しており、約1万人の会員を有しています。各県に支部があり、本県の支部名は栃木地方会と言います。幹事は選挙によって決められ、私は永らく幹事を務めました。会長は自治医大か獨協医大のどちらかの教授が就任することになっています。 皮膚科で次に大きな組織が日本臨床皮膚科医会(日臨皮)です。日臨皮は皮膚科を専門とする臨床医の集まりとして1984年に設立されました。現在、全国に約4600名の会員を擁する組織になっています。その会員の中心は開業医ですが、大学や勤務医の先生生方も入会しています。この会も各県に支部があります。また栃木県は群馬県、茨城県、長野県、新潟県と一緒に北関東信越ブロックを形成しています。 皮膚科の学会で規模が一番大きいのが日本皮膚科学会総会、次が東京支部総会で、3番目が日本臨床皮膚科医会総会です。日本皮膚科学会総会は毎年大学教授が1名選ばれて、パシフィコ横浜と京都国際会議場のどちらか交代で開催されます。日本臨床皮膚科医会総会は毎年会頭が1名選ばれて、会頭の所属の都道府県で開催されます。 私は約40年前に岩手医大を卒業して、すぐに獨協医大皮膚科に入局しました。皮膚科学教室初代の故古谷教授、2代目の山崎教授、3代目の故籏持教授、現在の井川教授に至るまでいろいろとご指導頂いております。なお日本臨床皮膚科医会の栃木県支部長は初代が栃木市の田子先生、2代目が宇都宮市の久保川先生で、3代目の私は両先生に大変お世話になっております。本県におきましては初代支部長田子先生から私に至るまで、長年にわたる懸案事項がありました。それは本県において日本臨床皮膚科医会総会・臨床学術大会を開催することでした。初代会長の頃から日臨皮会長ないし本部より度々の依頼があったと聞き及んでいます。私が支部長を引き受けるにあたり、私の任期中に何とかしなければと考えておりました。そのため2017年より運営委員が集まって検討を始めました。そして2022年に鹿児島で第38回日本臨床皮膚科医会の総会が開催され、私が会頭に選出され、第40回大会が2024年に本県で行われることが正式に決まりました。 第40回日本臨床皮膚科医会総会・臨床学術大会が宇都宮市のライトキューブ宇都宮で2024年4月20日、21日に開催されました(写真1)。学会参加登録者数1693人中1122人もの方が現地参加してくださいました。これまで40回にわたる当学会で最高の参加者数になりました。 特別講演は本邦屈指の2人の皮膚科医が行ってくれました。「栃木県から生まれたDermatologist」として天谷雅行先生に学会最初の講演をして頂きました。天谷先生は宇都宮市で生まれ、栃木県立宇都宮高校の出身で、慶応大学皮膚科教授をなされ、日本皮膚科学会の理事長を勤めており、凱旋講演となりました。そして「栃木県に来たDermatologist」として大槻マミ太郎先生に様々な話をしていただきました(写真2)。大槻先生は東京都に生まれ、東京大学出身で、東京大学哲学科(ラテン語)の教授の息子さんです。長年自治医科大学の皮膚科教授をお勤めになり、現在自治医大の副学長として活躍なさっています。獨協医大と自治医大をあわせてこれまで12人の皮膚科教授が就任しましたが、栃木県で初めて日本皮膚科学会総会(第120回)の会頭をなされました。私の息子である寛文は大槻教授にご指導頂き、一人前の皮膚科医に育てて頂きました。寛文自身も5年間医局長として自治医大に貢献しました。また日本医師会長の松本吉郎先生から「これからの皮膚科医に期待されること~人口変動、災害頻発下での役割~」の講演をして頂きました。松本先生は皮膚科専門医で形成外科専門医の資格も取得しており、本会にも籍を置いておられます。文化講演は北山修先生(白鷗大学学長)による「学問と音楽~旅の歌から学ぶ~」と、北里柴三郎先生の孫にあたる北里英郎先生(北里柴三郎記念館館長)によるの「北里柴三郎のひととなり」の2講演で、多くの観衆が魅了されました。なお臨床実地に関連した30のシンポジウムと32のセミナーを企画しました。一般演題は118の登録があり、過去最高の演題数になりました。その中から、マルホ・高木皮膚科振興財団協賛により、最優秀演題1名、優秀演題3名を選出し、表彰しました。 第40回日本臨床皮膚科医会総会の記念として、メモリアルルームを設置しました。歴代会長からの祝辞とともに、これまで開催された大会の紹介などをスクリーンで視聴できるようにしました。スイーツ&ドリンクサービスの他にハンモックコーナー、日光の天然かき氷コーナー、地酒コーナーを作りました。 常日頃から臨床皮膚科医会への貢献にたいするお礼を込めて、会頭招宴会を大会の前日に開催しました。フレンチの世界で有名で宇都宮市にお店を持つ音羽シェフの料理によるもてなしに皆さん舌鼓をうちました。また新型コロナ禍以来久しく開くことができなかった参加会員が飲食しながら、情報交換をする懇親会も開催することができました(写真3)。栃木の郷土の味を取り入れた料理と群馬、茨城、長野、新潟名産のアルコールでおもてなしをしました。アトラクションは栃木県ゆかりのU字工事に登場してもらい、会場を大いに盛り上げていただきました。また宇都宮市は渡辺貞夫を輩出したジャズの街でもありますので、ジャズの生演奏も用意しました。なお本会場並び場外のエントランスにおいて餃子、佐野ラーメン、豚の丸焼きなどの出店も用意しました。 観光に関しては、パンフレットのみならず会場内のスクリーンにオリジナルで制作した映像を流しました。またエクスカーション(遊覧旅行)も企画しました。①大谷町トコテクハイキングコース②若竹の杜 若山農場コース③岡田記念館コースの3コースです。 本学会振り返っていろいろな思い出が走馬灯のように浮かびます。会頭をやることは大変でしたが、いろいろと勉強になりました。無事に学会を終えることができて、未熟であった私を育ててくれた皮膚科ならびに他科の諸先生方に幾分なりとも恩返しできたものとホッとしています。最も印象深いことは特別講演をして頂いた日本医師会松本会長ならびに日本皮膚科学会天谷理事長を招いて、日本臨床皮膚科医会理事の先生方とともに昼食をとりながらお話を伺える機会を得たことです(写真4)。お二方とも雑談をしながらも、皮膚科ばかりでなく、日本の医療はどうしたら良くなるのかを常に考えているお姿に感銘をうけました。このように日本の医療のトップの方と膝を交えて交流ができたことは私の人生の貴重な財産となりました。 私の皮膚科医としての大仕事はこの学会でした。これが無事に終わったので次はいかに継承していくかが大切なポイントになります。日本臨床皮膚科医会栃木県支部の会長は宇都宮市で開業している菅井先生にバトンタッチしました。岡田皮フ科耳鼻咽喉科クリニックについては妻の眞由美が耳鼻科診療を2022年の12月で辞めました。そのためその後は私が皮膚科診療のみを行っていました。2025年の4月より寛文が院長になって皮膚科診療を主に行っています。私は理事長になって皮膚科の診療をサポートしています。クリニックの名称も岡田クリニックに変更し、診療科を追記することにします。現在は皮膚科のみですが、寛文の伴侶が小児科医なのでそのうち小児科が追加されると思います。私は岡田記念館の館長を母から譲り受けたので、眞由美とそちらがメインの仕事になります。 最期になりますが、先代(25代)嘉右衛門はあらゆることに私の進むべき道を指示してくれました。皮膚科の道を開いてくれたのも父です。私は大学6年生の時は岩手医大に残って産婦人科になろうと考えていました。父はすぐに栃木に戻ること、また産婦人科等夜にも対応することが多い診療科では嘉右衛門としての務めとの両立は難しいので、皮膚科や眼科など夜間起きることが少ない科にしなさいと指示しました。そして友人であった栃木市内でその当時皮膚科を開業していた故藤沢先生に私を引き合わせてくれました。藤沢先生が飲み友だちであった獨協医大初代皮膚科教授の古谷先生を紹介してくれたのが、私が皮膚科医になったきっかけです。私は父の教えに従って歩んできました。ただし私なりに精一杯努力はしてきました。きっと「孝一(私の幼名)は良くやった。」とあの世に行ったときに父が褒めてくれるのを楽しみにして、最後まで自分ができるだけのことをして、人生を全うしたいと思います。  写真1  写真2  写真3  写真4 |

|